Una misteriosa urna etrusca decorata con il volto della Gorgone Medusa ha catalizzato l’attenzione di appassionati e studiosi di archeologia. Alcune immagini dell’Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone – importante sito archeologico alle porte di Perugia – hanno fatto parlare di una “sorprendente scoperta” destinata a riscrivere la storia etrusca.

La notizia ha alimentato il fascino intorno a questo reperto antico e alle possibili rivelazioni celate al suo interno. Tuttavia, le autorità museali umbre hanno fatto chiarezza: non si tratta di un ritrovamento inedito, bensì di un artefatto già noto e da tempo esposto al pubblico, oggetto in questi giorni di un intervento di restauro ordinario.

Ciò non toglie nulla al suo intrinseco mistero – anzi, i dettagli emersi durante la pulitura contribuiscono a riaccendere i riflettori su un pezzo unico, ricco di simbolismo e interrogativi ancora aperti.

Tutto è iniziato quando, nell’ambito dei lavori di restauro in corso presso la Necropoli etrusca del Palazzone, sui canali social ufficiali del sito è stata menzionata la cosiddetta “Urna della Medusa”.

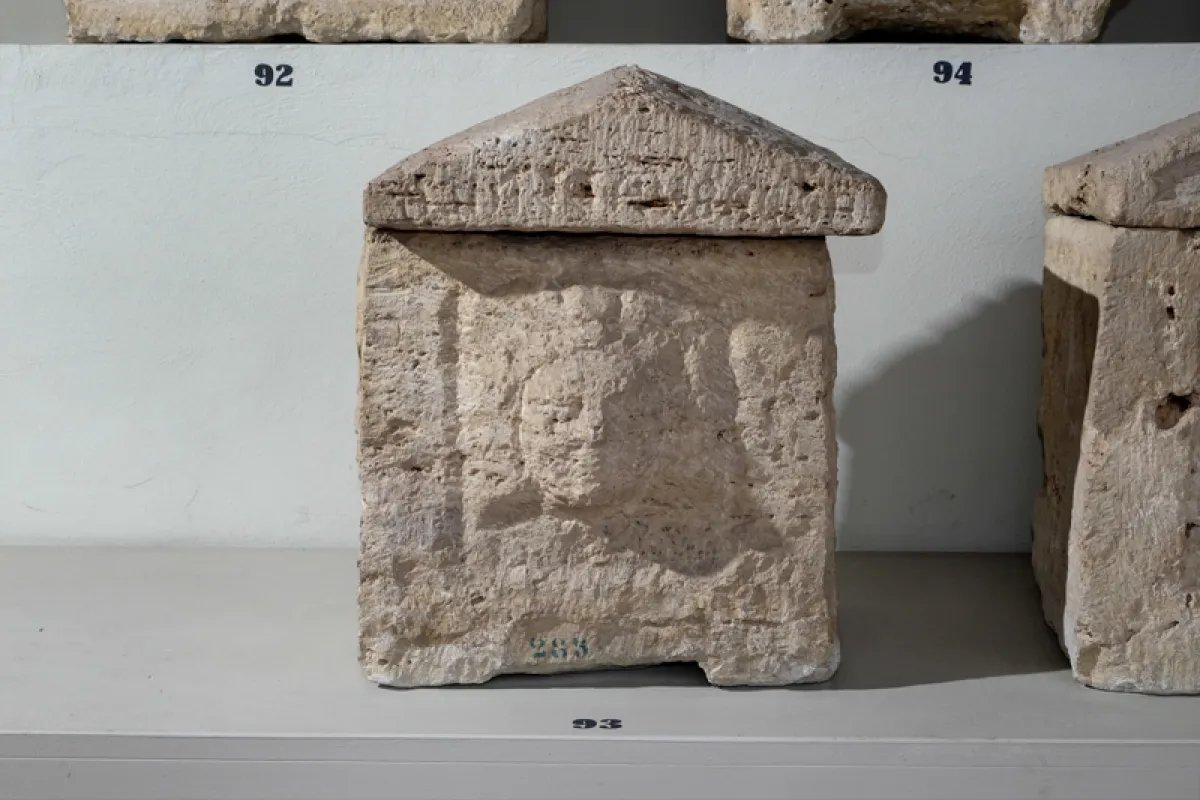

Si tratta di un’urna funeraria di epoca etrusca (III secolo a.C.) scolpita in travertino, così chiamata perché sulla sua fronte campeggia un volto pietrificante di Medusa in altorilievo.

La suggestiva immagine – la Gorgone dai serpenti tra i capelli, figura mitologica greca adottata anche dagli Etruschi – aveva il chiaro scopo di proteggere il defunto da influssi maligni nel suo viaggio ultraterreno.

L’urna era stata rinvenuta alle porte di Perugia, all’interno di una tomba ipogea appartenente all’aristocratica famiglia Acsi, ed è databile al III secolo a.C..

Di fronte al clamore mediatico, la Direzione Regionale Musei Umbria è intervenuta con una nota ufficiale per riportare la vicenda sui binari corretti. Il direttore Costantino D’Orazio ha innanzitutto precisato che l’urna della Medusa non è una nuova scoperta.

Il manufatto era già noto agli studiosi e visibile al pubblico, parte integrante del percorso museale dell’Ipogeo dei Volumni e della Necropoli del Palazzone. D’Orazio ha spiegato che l’urna è stata menzionata sui social nell’ambito della normale attività di aggiornamento sui lavori di restauro e pulitura in corso. Proprio durante queste operazioni di pulitura, rese possibili dai finanziamenti del progetto PinQua per il recupero e riallestimento dell’intero sito archeologico, è stato possibile esaminare da vicino il contenuto dell’urna.

La Direzione Musei ha voluto dissipare eventuali fraintendimenti: l’assenza di resti umani all’interno del reperto non è legata a un rituale sconosciuto, né rappresenta di per sé una “sorpresa” per gli archeologi italiani.

“Come accade quasi sempre nel caso delle urne etrusche – chiarisce D’Orazio – anche questa è stata trovata priva delle ceneri che doveva in origine contenere”. La spiegazione è storica e piuttosto prosaica: molto probabilmente, le ceneri menzionate nell’iscrizione esterna dell’urna furono rimosse a metà Ottocento, al momento del ritrovamento della tomba ipogea, così come spesso accadeva nei secoli scorsi.

In epoca ottocentesca, infatti, la priorità era rivolta alla conservazione estetica e museale dei reperti, più che alla preservazione dei depositi interni originali. Non c’è dunque alcun “giallo” contemporaneo sul perché l’urna sia vuota – sottolinea la nota – poiché si tratta di un caso comune di contenuto perduto durante i primi scavi antiquari.

L’urna funeraria etrusca con la testa di Medusa è un manufatto di grande interesse artistico e culturale. Ricavata dal travertino e finemente lavorata, presenta sul lato frontale un altorilievo della Gorgone incastonato in una cornice decorata. Attorno al terrificante volto mitologico sono scolpiti motivi floreali, paterae (dischi rituali) e un’iscrizione in lingua etrusca incisa in corsivo.

Questi elementi decorativi suggeriscono che l’urna appartenesse a una sepoltura di alto rango: non a caso, il sepolcro ipogeo di provenienza è attribuito alla nobile gens Acsi, una delle famiglie aristocratiche etrusche attive nell’area perugina in epoca ellenistica. L’iscrizione sulla lastra di piombo rinvenuta nel contesto tombale riporta un nome, probabilmente Arnth (o Larthi) Caprti, identificando il defunto cui l’urna era dedicata.

Ma cosa nascondeva al suo interno questo scrigno di pietra? Durante le ultime operazioni di apertura e pulitura, gli archeologi hanno potuto osservarne il contenuto, con risultati al tempo stesso affascinanti e spiazzanti. All’interno dell’urna non vi erano ossa né ceneri umane, come ci si aspetterebbe normalmente da un’urna cineraria. Al loro posto, disposti con cura sul fondo, sono stati trovati tre piccoli recipienti in terracotta, di fattura semplice e privi di decorazioni evidenti. Nel dettaglio si tratta di:

Questi oggetti, sebbene modesti, erano disposti in modo ordinato all’interno del vano. La loro presenza è curiosa: non sembrano veri e propri corredi funerari tipici e la loro funzione in relazione all’urna non è immediatamente chiara. È inoltre insolito trovare offerte di questo tipo racchiuse dentro un’urna cineraria etrusca. Il ritrovamento delle piccole anfore e coppa, unito all’assenza delle ceneri, costituisce dunque un unicum intrigante, che lascia spazio a diverse interpretazioni.

La singolare composizione della cosiddetta “Urna della Medusa” solleva alcune domande sul rito funebre che le ruota attorno. Gli esperti stanno valutando varie ipotesi per spiegare la mancanza dei resti umani. Una teoria suggestiva è che si possa trattare di un cenotafio, ovvero di una sepoltura simbolica: l’urna sarebbe stata preparata per commemorare un defunto il cui corpo era inaccessibile o sepolto altrove. In questo scenario, le tre vaschette in terracotta potrebbero costituire una sorta di offerta rituale sostitutiva, e l’assenza di ceneri non sarebbe frutto di asportazione post-scavo ma parte integrante del rituale originale. Questa interpretazione, sostenuta da alcuni studiosi, “mette in discussione le vedute correnti sui costumi funerari etruschi”, poiché suggerisce pratiche più complesse di quanto ritenuto.

D’altro canto, la versione ufficiale fornita dai responsabili del museo ricorda che la spiegazione più probabile è storica e meno misteriosa: l’urna originariamente conteneva le ceneri di Arnth Caprti, ma queste furono rimosse dopo la scoperta ottocentesca della tomba, come spesso avveniva nei secoli scorsi per motivi di conservazione. In attesa di riscontri scientifici più precisi – ad esempio analisi residue all’interno dell’urna o studi comparativi con altre tombe simili – entrambe le ipotesi restano aperte.