Una conferenza ricca di storia, linguistica e suggestioni mitologiche si è svolta ieri, 11 agosto, nel cuore del centro storico di Scheggia. Protagonisti Euro Puletti e Luca Baldelli, che hanno guidato il pubblico in un percorso alla scoperta dell’origine del toponimo “Scheggia” e di numerosi altri toponimi dell’area eugubina.

Un incontro che ha messo insieme ricerca d’archivio, etimologia e memoria popolare, offrendo un quadro che unisce fonti storiche e interpretazioni culturali, dall’antichità romana al Medioevo, fino alle possibili influenze germaniche e bizantine.

Aprendo la conferenza, Euro Puletti ha ricordato come i toponimi, oggi considerati semplici strumenti per individuare luoghi, abbiano in passato avuto un significato molto più complesso e spirituale: «I nomi dei luoghi, dei campi, delle montagne, dei fiumi sembrerebbero cose banali. In realtà, nel passato remoto, con il nome si evocava lo spirito che abitava quel luogo, il Genius loci. Ho sentito l’esigenza di creare una nascita mitologica ai nomi, perché così era: pronunciare il nome significava ridare vita a cose ed esseri, renderli simili all’uomo, capaci di partecipare alle sue gioie e ai suoi dolori».

Puletti ha descritto gli antichi onomaton zetes, figure che univano il ruolo di magistrati e sacerdoti, incaricate di dare nomi ai luoghi in armonia con la loro natura.

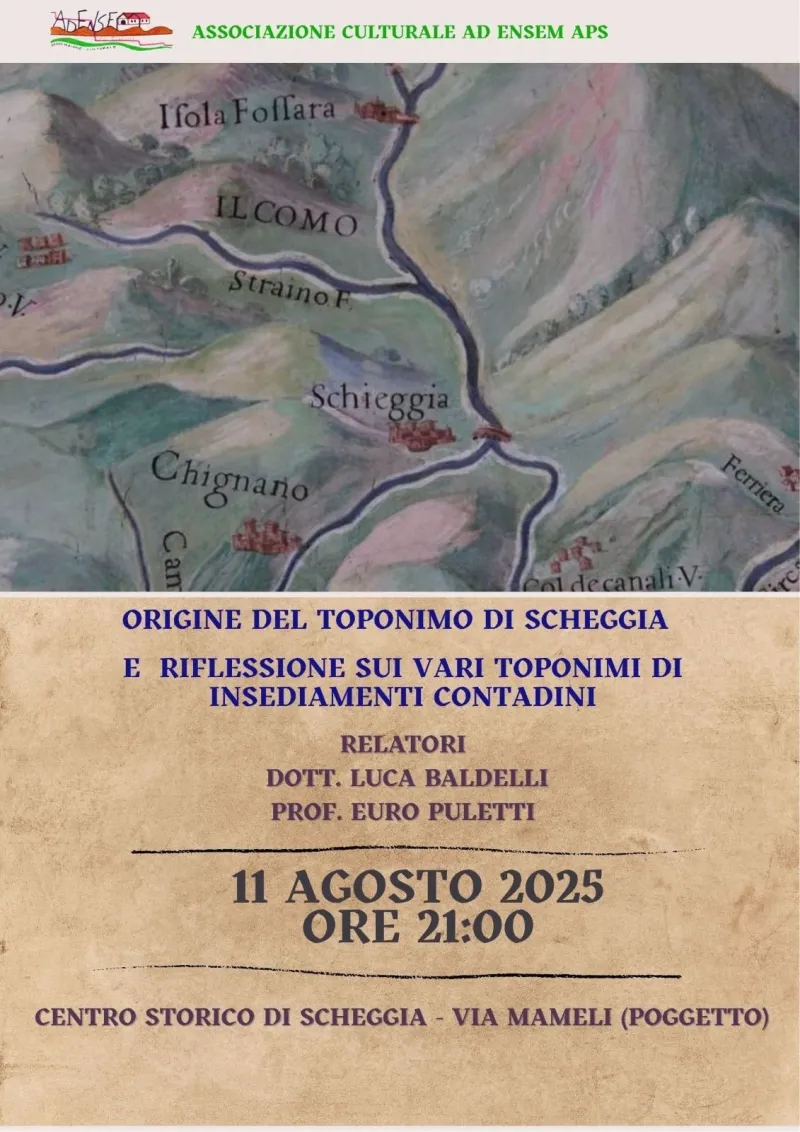

Scheggia, in epoca romana, era nota come Ad Ensem, una stazione di posta lungo la Via Flaminia. Con la caduta dell’Impero Romano, la città fu devastata dalle popolazioni germaniche e il nome latino cadde in disuso.

Secondo Puletti, il toponimo “Scheggia” nasce nell’Alto Medioevo, attorno al V-VI secolo, ma le prime attestazioni scritte risalgono al XII secolo nelle carte di Fonte Avellana, dove compare come Sclizia (1143), poi Sclizza (1163) e infine Sclezza (1191). Questi documenti attestano anche la lunga influenza dell’Abbazia di Fonte Avellana sul territorio scheggino, prima dell’annessione al sistema difensivo di Gubbio.

Tra le ipotesi etimologiche, Puletti ha evidenziato una pista germanica:

«Il termine potrebbe derivare dal verbo skleizan, che significa distruggere. In questo caso “Scheggia” sarebbe “la distrutta”, nome dato dai Germani dopo aver raso al suolo la città romana».

Un’interpretazione che sorprendentemente trova conferma nella tradizione popolare: gli anziani hanno sempre raccontato che del prospero centro romano non era rimasta che una “scheggia”.

Le carte antiche – dall’Itinerario Gaditano alla Tabula Peutingeriana fino all’Itinerario Burdigalense – citano Scheggia con nomi come Hesim, Ad Ensem o Mutatio Ad Haesis. Qui il termine latino ad (“presso”) indica la vicinanza a un corso d’acqua.

Puletti ha spiegato: «Per i Romani, il ramo sorgentizio del fiume Esino coincideva con l’attuale Sentino. Da qui l’interpretazione di Scheggia come città presso l’Esino».

L’ipotesi è supportata anche dalla continuità con il nome umbro Sarnia o Esarnia, anch’esso legato alla presenza di corsi d’acqua.

La conferenza ha ricordato che Scheggia esisteva già come insediamento umbro, forse 3000 anni fa, nell’area di Val de Sarnia, a sud-est dell’attuale abitato. In questa zona, nel corso dei secoli, sono stati rinvenuti importanti reperti: tubature di piombo, colonne, lapidi, tra cui la celebre epigrafe di Caio Mesio.

«Questi ritrovamenti – ha sottolineato Puletti – dimostrano la continuità insediativa dall’epoca umbra a quella romana».

Un’altra denominazione antica di Scheggia, di origine umbra, potrebbe essere stata Treblo o Trebbio, dalla radice treb-, insediamento umano, o dal latino trivium, incrocio di strade. Questo toponimo si riferirebbe all’area di Santa Monica, dove la via proveniente da Gubbio si intersecava con la Flaminia, formando un nodo viario strategico.

Luca Baldelli ha inserito la ricerca sui toponimi in un quadro più ampio di storia locale: «La storia locale non è storia minore: è il fiume che confluisce nel mare della grande storia. Gubbio e Scheggia sono territori in simbiosi, uniti da geografia, corsi d’acqua e vicende storiche».

Baldelli ha richiamato l’importanza delle vie d’acqua e del fiume Chiascio, le cui sorgenti sono distribuite tra Villa Magna, la fonte dei Lisandrelli e Cà Maggioreto, e ha tracciato un parallelismo tra la costruzione di cultura e il lavoro collettivo delle comunità rurali.

Scheggia si trovava lungo il corridoio bizantino, una via strategica che collegava l’Esarcato di Ravenna al Tirreno, ma era anche a contatto con i territori longobardi.

Non mancano toponimi di origine greca – come Sennico da xenikos, “straniero” – e longobarda – come Coggio, “terreno recintato”. La scoperta di una necropoli longobarda al Passo di Scheggia conferma la compresenza di queste culture.

La ricerca etimologica ha toccato anche il campo celtico e proto-balcanico, evidenziando come invasioni, commerci e scambi culturali abbiano lasciato tracce nella toponomastica.

Esempi come Botano/Botene, derivati dal greco botanè (“pascolo”), o come l'idronimo Chiato, dal greco kyatos (“recipiente”) presso la località detta Genga , mostrano la stratificazione linguistica che caratterizza l’Appennino umbro-marchigiano.

Tra i luoghi simbolo ricordati da Puletti e Baldelli, il Tempio di Giove Appennino, citato da Claudiano e Aristocle, sorgeva presso l’attuale Piaggia dei Bagni. Il sito, ricco di ritrovamenti archeologici, testimonia l’importanza religiosa e culturale della zona come luogo di culto montano.

La conferenza si è chiusa con l’auspicio di raccogliere e pubblicare in futuro l’intero ciclo di incontri dedicati ai toponimi, corredato da apparato di note e bibliografia.

«Questociclo di conferenze deve convergere in qualcosa di unitario, come i fiumi che confluiscono nel mare», ha concluso Baldelli.

La serata ha confermato come la toponomastica non sia solo una questione di nomi, ma un vero e proprio specchio della storia: un intreccio di lingue, popoli e tradizioni che, stratificandosi nei secoli, hanno dato vita all’identità di un territorio.