In Italia ci si uccide in silenzio, e spesso nel silenzio si viene dimenticati. Le statistiche ufficiali esistono, ma arrivano tardi e frammentate. Diversamente dai dati su tumori o incidenti, quelli sui suicidi vengono pubblicati con anni di ritardo e senza dettaglio territoriale: un’assenza che rivela non solo un problema tecnico, ma una scelta culturale.

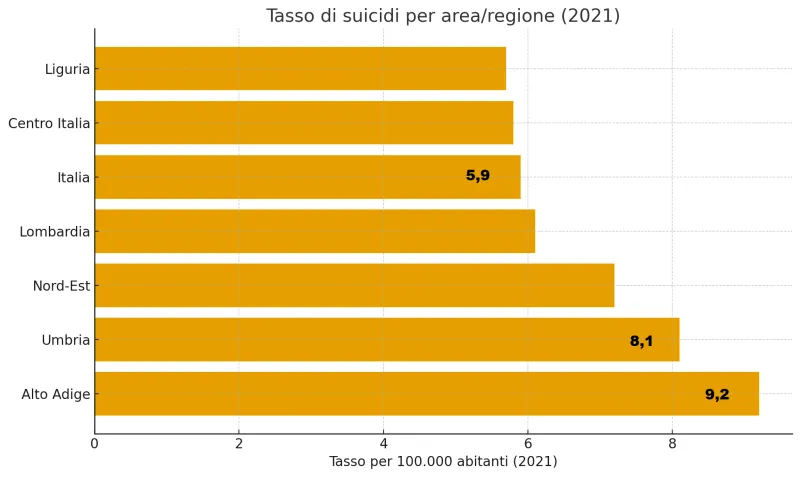

Secondo l’ISTAT, nel 2021 in Italia si sono registrati 3.792 suicidi, pari a 5,9 casi ogni 100.000 abitanti. Ma la media nazionale nasconde forti disuguaglianze.

L’Umbria, con 8,1 suicidi per 100.000 abitanti, supera di oltre due punti la media italiana e si colloca fra le regioni più colpite, accanto all’Alto Adige (9,2).

Nel Centro Italia, la media è di 5,8; nel Nord-Est, 7,2. Il Sud, invece, resta sotto 5. È la fotografia di un Paese dove la disperazione cresce nei luoghi che appaiono più civili e benestanti.

L’ISTAT pubblica l’indicatore “mortalità per suicidio” nel programma Sustainable Development Goals (Goal 3.4.2), ma non diffonde tabelle regionali scaricabili. Le Regioni e le ASL, salvo eccezioni, non rendono pubblici i dati locali.

In Umbria non esiste un rapporto che mostri l’andamento del fenomeno negli ultimi dieci anni.

Le cronache, per convenzione, non ne parlano.

Così, mentre si moltiplicano i convegni sulla salute mentale, mancano i numeri per capire dove e come intervenire.

Il risultato è un paradosso: sappiamo quante persone muoiono per incidenti o malattie rare, ma ignoriamo quante scelgano di togliersi la vita.

Una rimozione che serve a non disturbare l’immagine del benessere.

Già nel 1897, il sociologo francese Émile Durkheim, nel suo classico Le Suicide, spiegava che “Il suicidio varia in ragione inversa al grado di integrazione dei gruppi sociali di cui fa parte l’individuo.”

(Le Suicide. Étude de sociologie, Paris, 1897)

Oggi, dove la coesione si è incrinata e la solitudine è diventata struttura, le sue parole suonano profetiche.

L’Umbria, terra di antichi legami ma di crescente isolamento, ne è un esempio: dietro il paesaggio sereno, un dolore che non trova ascolto.

Tra i fattori di rischio più ignorati emergono le tossicodipendenze.

Uno studio pubblicato nel Journal of Affective Disorders Reports (Brunoni et al., 2024) indica che il disturbo da uso di sostanze aumenta di cinque volte il rischio di suicidio.

Un’altra ricerca italiana (Int. J. of Mental Health and Addiction, 2023) conferma che il tasso tra i pazienti con dipendenze è oltre il doppio rispetto alla popolazione generale.

L’Istituto Superiore di Sanità, in una revisione del 2025, segnala che in molte autopsie di suicidi italiani sono presenti tracce di alcol, oppiacei o benzodiazepine.

Eppure i servizi Ser.D e quelli di salute mentale restano mondi separati: chi soffre di entrambe le fragilità cade tra due reti che non si toccano.

La mappa aggiornata dei tassi di suicidio in Italia (2021) mostra un quadro netto.

Le regioni meridionali (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata, Molise) si collocano nella fascia verde, con meno di 5 suicidi per 100.000 abitanti.

Il Centro e parte del Nord-Ovest (Lazio, Toscana, Marche, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Valle d’Aosta) rientrano nella fascia gialla, tra 5 e 6,5.

Le regioni del Nord-Est e la Sardegna (Veneto, Friuli-VG, Trentino-AA) si attestano tra 6,5 e 8, in arancione.

Solo due territori sono in fascia rossa: l’Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano, entrambe oltre la soglia di 8.

Questa rappresentazione cromatica, elaborata sui dati ISTAT, ISS e ASTAT, restituisce il volto reale del fenomeno: dietro ogni colore ci sono persone, famiglie, comunità intere che non trovano voce.

Mentre in Italia il fenomeno resta in gran parte sommerso, i Paesi scandinavi affrontano da decenni il suicidio come una questione di salute pubblica e di coesione sociale.

Negli anni Ottanta la Finlandia deteneva uno dei tassi più alti d’Europa — oltre 25 suicidi ogni 100.000 abitanti. Oggi, grazie a una strategia nazionale continuativa e basata su diagnosi precoce, assistenza psicologica diffusa e riduzione dei mezzi letali, il tasso è sceso sotto 13 per 100.000.

Il cosiddetto “modello finlandese” ha puntato su tre cardini: formazione dei medici di base, interventi comunitari nelle scuole e nei luoghi di lavoro, e monitoraggio costante dei dati a livello regionale.

Inoltre, la Finlandia è stata la prima nazione europea a collegare sistematicamente i casi di tentato suicidio ai servizi sanitari, creando un contatto attivo entro 48 ore dall’evento.

La Scandinavia, che un tempo deteneva il primato negativo del suicidio, è oggi l’unica area europea ad averlo ridotto di oltre la metà in quarant’anni.

Un risultato che mostra come la conoscenza, la trasparenza e la rete sociale possano salvare vite più di qualunque retorica sulla felicità o sul benessere.

Pubblicare i dati sui suicidi non è una violazione della privacy, ma un atto di responsabilità pubblica.

Ogni governo che tace i numeri del disagio rinuncia a comprendere la sofferenza della propria gente.

Laddove la società si disgrega e la coesione si indebolisce, cresce il rischio che l’uomo non trovi più le ragioni per restare in vita.

Il fenomeno dei suicidi mette in crisi l’immagine oleografica di una società pseudo-solidaristica, che si compiace della propria salute apparente ma non vuole riconoscere la propria malattia.

In Umbria, dove il silenzio è doppio — istituzionale e culturale — restituire visibilità al dolore non è solo un gesto di denuncia.

È un atto di corretta informazion

ISTAT – Sustainable Development Goals, Goal 3.4.2 “Tasso di mortalità per suicidio”, 2021.

Ufficio Statistica Regione Umbria, Rapporto SDGs 2021.

ASTAT – Bolzano, SDG Tracker 2021.

ISS/Epicentro, “Comportamenti suicidari”, 2023.

Brunoni A.R. et al., Journal of Affective Disorders Reports, Elsevier, 2024.

De Giorgio S. et al., Int. J. Mental Health & Addiction, 2023.

Camera dei Deputati, Dossier AS0323/2023 – Suicidi e disturbi psichici in Italia.

Durkheim É., Le Suicide. Étude de sociologie, Paris, 1897.