L’archeologia preventiva, uno dei pilastri della tutela del patrimonio culturale italiano, torna al centro del dibattito politico e scientifico. Una proposta di modifica al Codice dei Beni Culturali, presentata in Senato da due parlamentari di Fratelli d'Italia, Matteo Gelmetti e Domenico Matera, sta sollevando forti preoccupazioni tra archeologi, soprintendenze, studiosi e lavoratori del settore. Un tema che non riguarda soltanto le grandi città, ma che coinvolge direttamente anche l’Umbria, regione ricchissima di giacimenti archeologici diffusi, dai centri etruschi ai siti romani, fino alle aree medievali e tardoantiche.

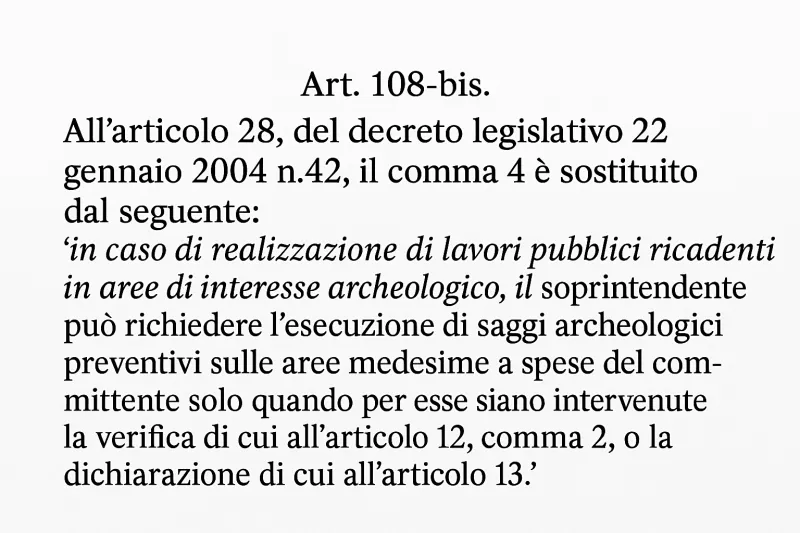

Secondo i professionisti della tutela, la modifica rischia di ridurre in modo drastico l’efficacia dell’archeologia preventiva, cioè quell’insieme di controlli, indagini e sorveglianze che consentono di intercettare e proteggere i beni archeologici prima che vengano irrimediabilmente danneggiati dai cantieri.

L’archeologia preventiva non è un orpello burocratico, come talvolta viene raccontato. È, al contrario, uno strumento fondamentale che permette di conciliare sviluppo, edilizia e tutela del patrimonio. Grazie a saggi, carotaggi e controlli in corso d’opera, è possibile individuare la presenza di strutture antiche prima che gli scavi meccanici le distruggano per sempre.

In una regione come l’Umbria, dove ogni strato di terreno racconta secoli di storia – dagli Umbri antichi alle colonie romane, dalle città medievali ai conventi rinascimentali – la prevenzione è l’unica garanzia reale di protezione. Lo dimostrano casi emblematici come Gubbio, Perugia, Spoleto, Amelia, Todi, ma anche i piccoli borghi appenninici dove sotto pochi centimetri di terra possono affiorare tracciati viari, necropoli, ville rustiche, luoghi di culto.

Secondo quanto denunciato da un archeologo impegnato nella sorveglianza dei cantieri, l’emendamento rappresenterebbe “un attacco diretto all’archeologia preventiva”. La modifica del Codice lascerebbe agli imprenditori la possibilità di avviare lavori in aree di interesse archeologico senza la necessaria sorveglianza, se non in casi specifici già formalmente vincolati.

In pratica, verrebbe indebolito il principio secondo cui la tutela deve precedere l’intervento edilizio, non seguirlo. Un passaggio che per molti studiosi equivale a ribaltare decenni di buone pratiche consolidate a livello europeo.

Come sottolinea la critica, “l’archeologia preventiva è un bene necessario del nostro Paese, ne forma l’identità culturale e storica, la tutela e la valorizza”. La sua riduzione aprirebbe la strada a rischi irreversibili per il patrimonio diffuso, quello meno monumentale ma spesso più fragile.

Il dibattito si è acceso anche alla luce di recenti episodi che hanno mostrato quanto la fragilità del patrimonio italiano sia concreta. Il crollo della Torre dei Conti, avvenuto poche settimane fa, è stato richiamato come esempio di quanto la mancanza di un controllo rigoroso possa tradursi in tragedia culturale oltre che materiale.

“Oltre a mettere a rischio l’integrità e la tutela dei beni culturali – come si è visto con il crollo della Torre dei Conti – tale emendamento, se passasse, metterebbe a rischio decine di migliaia di posti di lavoro nel settore”, osserva l’archeologo.

Ed è proprio il tema occupazionale a rappresentare un altro fronte caldo di questa vicenda.

L’archeologia preventiva non pesa in modo significativo sugli appalti pubblici. La quota economica destinata ai controlli è, secondo gli addetti ai lavori, del tutto marginale. Eppure, su quella percentuale minima si regge un intero comparto occupazionale fatto di archeologi, restauratori, topografi, disegnatori, operatori di cantiere altamente specializzati.

Molti di loro lavorano in condizioni già estremamente precarie: partita IVA obbligata, ribassi sui compensi, assenza di tutele reali in caso di interruzione dei lavori. A questo si aggiungono i ritardi nei pagamenti da parte delle ditte: “con tempi che variano tra i 60 e i 120 giorni per vedere pagata una fattura”, con ripercussioni pesantissime sulla vita personale e familiare.

Un’eventuale riduzione drastica degli interventi di archeologia preventiva, dunque, non colpirebbe soltanto la memoria storica, ma anche un tessuto professionale già sottoposto a forti tensioni.

Secondo gli archeologi, la retorica della riduzione dei costi è, in realtà, un’illusione. Intervenire senza controlli preventivi può generare blocchi improvvisi dei cantieri nel momento in cui emergano reperti inaspettati. Blocchi che producono contenziosi, varianti in corso d’opera, allungamenti dei tempi e, paradossalmente, un aumento dei costi complessivi.

“Così facendo i costi per i suddetti imprenditori rischierebbero di lievitare di gran lunga rispetto ai costi minimi garantiti dalla presenza degli archeologi durante le fasi di scavo”, spiegano dal settore.

L’archeologia preventiva, dunque, non è solo una tutela culturale, ma anche uno strumento di razionalizzazione economica.

Per l’Umbria questo dibattito ha un peso particolare. La regione vive di equilibrio delicato tra sviluppo infrastrutturale, turismo culturale e tutela del paesaggio. Le grandi opere, i lavori di messa in sicurezza post-sisma, le nuove infrastrutture viarie attraversano territori stratificati da millenni. Senza una sorveglianza archeologica capillare, il rischio è quello di cancellare per sempre parti fondamentali della storia locale: insediamenti umbri preromani, necropoli, tratti di vie consolari, edifici sacri paleocristiani.

Non si tratta di un problema astratto, ma di una questione che incide direttamente sull’identità dei luoghi e sulla loro capacità di attrarre turismo culturale di qualità.

La proposta di modifica solleva una questione più ampia: quale idea di sviluppo si vuole perseguire? Uno sviluppo rapido, svincolato dai controlli, oppure uno sviluppo consapevole, capace di integrare crescita e tutela?

Il mondo dell’archeologia lancia un appello affinché il Parlamento rifletta attentamente sulle conseguenze a medio e lungo termine. Perché indebolire l’archeologia preventiva significa impoverire non solo il passato, ma anche le opportunità future.